- HOME

- 脂質異常症

脂質異常症とは?

脂質異常症は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の濃度が正常範囲から外れた状態を指します。

血液中の脂質は私たちの体に必要な成分ですが、その濃度が高すぎたり、低すぎたりすると、健康上の問題が生じます。特に高い状態が続くと血管壁に脂質が蓄積して動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患につながるリスクが高まります。

健康診断で脂質異常を指摘された方、ご家族に心筋梗塞や脳卒中の方がいる方は、長泉町・三島市エリアにあるみしま長泉Tmクリニックへお早めにご相談ください。

脂質異常症の種類

高LDLコレステロール血症

LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が140mg/dL以上の状態です。LDLコレステロールは血管壁に付着しやすく、動脈硬化の主な原因となります。

高トリグリセライド血症

中性脂肪(トリグリセライド)が150mg/dL以上の状態です。中性脂肪は余分なエネルギーを蓄える形で体内に存在し、食後に特に上昇します。過剰な摂取は肝臓に脂肪が蓄積する原因になります。また、高度な高トリグリセリド血症は急性膵炎のリスクがあります。

低HDLコレステロール血症

HDLコレステロール(善玉コレステロール)が40mg/dL未満の状態です。HDLコレステロールには、血管壁に蓄積した余分なコレステロールを回収して肝臓へ運ぶ役割があり、この値が低いと動脈硬化のリスクが高まります。

脂質異常症の原因

原発性脂質異常症

遺伝的な要因によるもので、家族性高コレステロール血症などが含まれます。若年から高い脂質値を示したり、家族内に早期に心筋梗塞を発症した方がいる場合は、この可能性が考えられます。

続発性脂質異常症

生活習慣や他の疾患、薬剤などの影響で引き起こされるタイプです。主な原因としては次のようなことが挙げられます。

- 不適切な食生活(高脂肪、高糖質、過食など)

- 運動不足や肥満

- 過度の飲酒

- 喫煙

- 糖尿病や甲状腺機能低下症などの疾患

- ステロイド薬などの薬剤の影響 など

脂質異常症の合併症

動脈硬化性疾患

血管壁に脂質が蓄積して血管が狭くなり、血流が悪くなります。進行すると、次のような深刻な疾患につながります。

- 冠動脈疾患(狭心症・心筋梗塞)

- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血)

- 末梢動脈疾患(間欠性跛行、下肢の痛みなど) など

膵炎

特に中性脂肪が極端に高い場合(1,000mg/dL以上)、急性膵炎を引き起こすことがあります。500㎎/dLでもリスクは上がります。激しい腹痛や嘔吐などの症状を伴い、緊急治療が必要になることもあります。

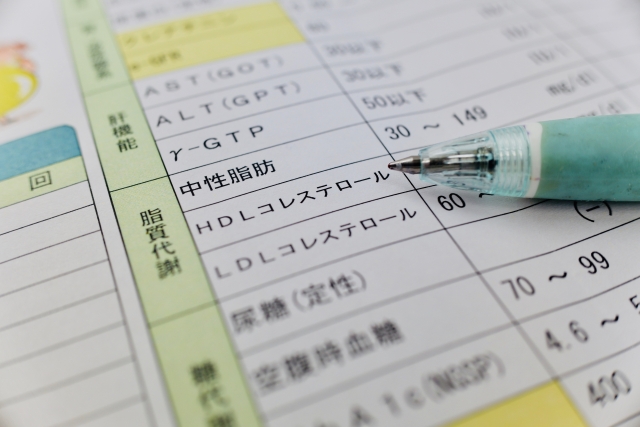

脂質異常症の診断基準

日本動脈硬化学会が定めている診断基準は次の通りです。

| 項目 | 基準値 | 診断 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |

| 中性脂肪 | 150mg/dL以上 | 高トリグリセライド血症 |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |

これらの値は空腹時(10時間以上の絶食後)の血液検査で測定されます。診断後は、動脈硬化の進行度を評価するために、必要に応じて頸動脈エコーや心電図などの検査を行うこともあります。

脂質異常症の治療

脂質異常症の治療は、生活習慣の改善を基本として、必要に応じて薬物療法を組み合わせます。治療目標値は、患者様の年齢や性別、他の疾患の有無などによって個別に設定します。

生活習慣の改善

食事療法

- 総エネルギー摂取量の適正化(肥満がある場合は減量を目指す)

- 飽和脂肪酸(肉の脂身、バターなど)やトランス脂肪酸の摂取を控える

- 食物繊維(野菜、果物、海藻など)を積極的に摂取する

- EPA・DHA(青魚に多く含まれる)を定期的に摂る

- 糖質の過剰摂取を避ける(特に中性脂肪高値の方) など

運動療法

- 有酸素運動(ウォーキング、水泳など)

- 日常生活の中で活動量を増やす工夫をする

- 筋力トレーニングを取り入れると効果的 など

薬物療法

生活習慣の改善だけでは目標値に達しない場合や、心血管疾患のリスクが高い方には薬物療法も検討します。コレステロールの合成や吸収を抑制する薬、また中性脂肪を低下させる薬など、その方に状態に合ったものを選択します。